Depuis le 1er janvier 2024, le paysage juridique français a considérablement évolué concernant les droits des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) qui refusent une proposition de contrat à durée indéterminée (CDI). La loi du 21 décembre 2022 relative au marché du travail, complétée par le décret du 28 décembre 2023, a instauré de nouvelles règles qui peuvent affecter l’accès aux allocations chômage.

Cette réforme majeure vise à encourager l’acceptation d’emplois stables tout en modifiant profondément les droits des salariés précaires. Il est essentiel de comprendre ces nouvelles dispositions pour faire des choix éclairés concernant son parcours professionnel.

Le Nouveau Dispositif : Principe et Application

La Règle des Deux Refus

Le mécanisme central de cette réforme repose sur une règle simple mais aux conséquences importantes : un salarié qui refuse deux propositions de CDI au cours des 12 mois précédents peut se voir privé de ses droits à l’assurance chômage.

Cette mesure s’applique aux salariés en :

-

CDD (contrat à durée déterminée)

-

Contrat de mission d’intérim

Conditions d’Application du Dispositif

Pour que le refus d’un CDI puisse entraîner une privation des droits au chômage, plusieurs conditions strictes doivent être respectées:

Pour les salariés en CDD, la proposition de CDI doit porter sur :

-

Un emploi identique ou similaire à celui occupé

-

Une rémunération au moins équivalente

-

Une durée de travail équivalente

-

Une classification identique

-

Le même lieu de travail

Pour les salariés en intérim, la proposition doit concerner :

-

Un emploi identique ou similaire à la mission

-

Le même lieu de travail

Obligations de l’Employeur

Formalisme de la Proposition

Depuis janvier 2024, l’employeur qui souhaite proposer un CDI doit respecter un formalisme strict:

-

Notification écrite de la proposition avant le terme du contrat

-

Proposition transmise par :

-

Lettre recommandée avec accusé de réception

-

Lettre remise en main propre contre décharge

-

Tout autre moyen donnant date certaine à la réception

-

-

Délai raisonnable accordé au salarié pour répondre

-

Mention que l’absence de réponse vaut refus

Déclaration à France Travail

En cas de refus du salarié, l’employeur a désormais l’obligation d’informer France Travail (ex-Pôle emploi) dans un délai d’un mois. Cette déclaration s’effectue via une plateforme dématérialisée dédiée accessible à l’adresse : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer-francetravail.

Les informations à fournir incluent :

-

Identité de l’entreprise et du salarié

-

Détails du CDD et de la proposition de CDI

-

Justification du caractère similaire de l’emploi

-

Date du refus ou d’expiration du délai

Exceptions au Dispositif

Situations Préservant les Droits

Le dispositif prévoit deux exceptions importantes permettant au salarié de conserver ses droits aux allocations chômage:

-

Emploi en CDI antérieur : Si le salarié a été employé en CDI au cours des 12 mois précédents

-

Non-conformité au PPAE : Si la dernière proposition de CDI n’est pas conforme au Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi élaboré avec France Travail avant le dernier refus

Le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE)

Le PPAE constitue une protection importante pour les salariés. Il s’agit d’un document élaboré avec un conseiller France Travail qui définit les objectifs professionnels et les critères d’emploi acceptables. Attention : ce projet doit avoir été établi avant le dernier refus de CDI pour être opposable

Conséquences sur l’Indemnité de Précarité

Perte de la Prime de Précarité

Indépendamment des droits au chômage, le refus d’un CDI entraîne automatiquement la perte de l’indemnité de fin de contrat (prime de précarité). Cette indemnité, équivalente à 10% de la rémunération brute totale perçue durant le CDD, n’est plus due dès lors que :

-

L’employeur propose un CDI pour le même emploi ou similaire

-

Avec une rémunération au moins équivalente

-

Avant la fin du CDD

Jurisprudence Récente

La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 3 juillet 2024 que cette règle s’applique même si l’employeur savait que le salarié ne souhaitait pas poursuivre la relation de travail. Le simple fait d’avoir formulé une proposition de CDI suffit à faire perdre le bénéfice de la prime en cas de refus.

Procédure et Délais

Chronologie du Processus

-

Proposition écrite de CDI avant la fin du contrat

-

Délai raisonnable laissé au salarié (généralement 7 jours minimum7)

-

Refus explicite ou implicite (absence de réponse)

-

Déclaration à France Travail dans le mois suivant

-

Information du salarié par France Travail des conséquences

Déclaration en DSN

À partir du 1er janvier 2025, une obligation supplémentaire s’ajoute : la déclaration du refus doit également figurer dans la Déclaration Sociale Nominative (DSN) au moment de la fin du contrat. Cette double déclaration renforce le contrôle administratif du dispositif.

Critiques et Contestations

Opposition Syndicale

Le dispositif fait l’objet de vives critiques de la part des organisations syndicales. La CGT, FSU et Solidaires ont attaqué le décret devant le Conseil d’État, dénonçant notamment:

-

Une restriction supplémentaire de l’accès aux droits

-

La transformation des employeurs en « délateurs »

-

L’absence de possibilité pour le salarié de faire valoir un motif légitime de refus

Position du Conseil d’État

Le Conseil d’État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur ces dispositions, estimant dans une décision du 24 juillet 2024 que l’obligation de notification incombant à l’employeur est « sans effet sur les droits du salarié ».

Recommandations Pratiques

Pour les Salariés

Avant de refuser un CDI :

-

Vérifiez si vous avez déjà refusé un CDI dans les 12 derniers mois

-

Consultez votre PPAE avec votre conseiller France Travail

-

Évaluez l’impact financier (perte de prime de précarité et risque de privation d’allocations)

-

Considérez la négociation des conditions d’emploi

En cas de premier refus :

-

Soyez conscient que le second refus pourrait vous priver d’allocations

-

Documentez vos raisons de refus

-

Maintenez le contact avec France Travail

Pour les Employeurs

-

Respectez scrupuleusement le formalisme requis pour la proposition

-

Documentez précisément la similarité entre les postes

-

Effectuez la déclaration à France Travail dans les délais

-

Préparez-vous à la déclaration DSN à partir de 2025

Impact et Perspectives

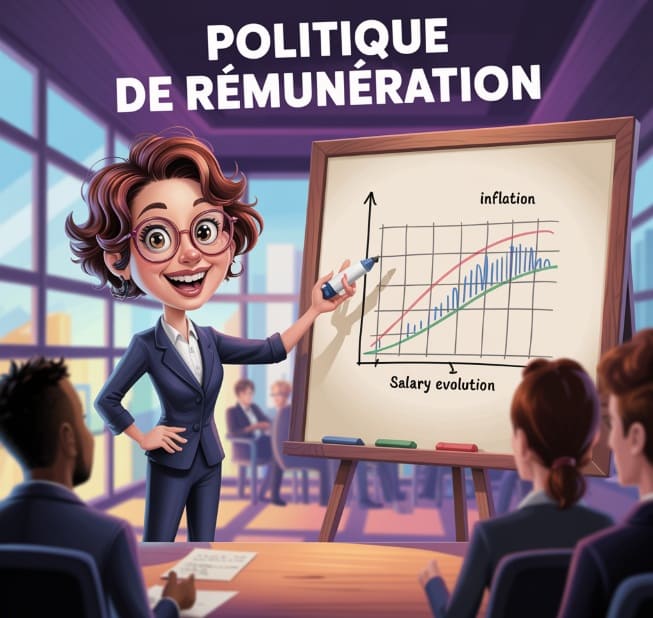

Objectifs Gouvernementaux

Cette réforme s’inscrit dans la stratégie gouvernementale visant à :

-

Réduire le taux de chômage et favoriser le plein emploi

-

Limiter le recours aux contrats précaires

-

Réaliser des économies sur l’assurance chômage

Difficultés d’Application

Plusieurs acteurs du marché du travail soulignent les difficultés pratiques d’application de cette mesure, notamment :

-

La lourdeur administrative pour les employeurs

-

Les réticences déontologiques de certains dirigeants à « dénoncer » leurs salariés

-

La complexité d’évaluation de la similarité des emplois

Un mécanisme contraignant

La réforme de 2024 concernant le refus de CDI après un CDD marque un tournant majeur dans le droit du travail français. Elle instaure un mécanisme contraignant qui peut avoir des conséquences financières importantes pour les salariés en contrats précaires.

Cette évolution législative nécessite une vigilance accrue de la part des salariés et une adaptation des pratiques pour les employeurs. Il est essentiel de bien comprendre ces nouvelles règles pour préserver ses droits et faire des choix professionnels éclairés.

Face à cette complexification du droit, l’accompagnement par les services de France Travail et le conseil juridique spécialisé deviennent plus que jamais indispensables pour naviguer dans ce nouveau cadre réglementaire.

Les prochains mois permettront d’évaluer l’impact réel de cette réforme sur le marché du travail et sur la situation des salariés précaires, dans un contexte où l’équilibre entre flexibilité de l’emploi et protection sociale continue d’évoluer.