Bien que la loi française n’impose pas systématiquement sa mise en place, la pratique de l’entretien annuel est largement répandue dans les entreprises, souvent rendue obligatoire par des dispositions conventionnelles ou contractuelles.

Dans ce 1er article, nous serons focalisés sur la définition et la conformité de l’entretien.

Dans un 2e article, la dématérialisation de l’entretien annuel sera décrite.

1. Définition de l’Obligation Légale d’Entretien Annuel

1.1 Le Cadre Légal : Une Obligation Conditionnelle

Contrairement à l’entretien professionnel qui est obligatoire tous les deux ans en vertu de l’article L.6315-1 du Code du travail, l’entretien annuel d’évaluation n’est pas une obligation légale générale. Cependant, son caractère obligatoire dépend de la présence d’une disposition dans les documents suivants :

-

Convention collective ou accord de branche : De nombreuses conventions (comme la convention Syntec) rendent explicitement l’entretien annuel obligatoire, notamment pour les salariés en forfait jours.

-

Accord d’entreprise ou accord collectif : Des accords conclus au niveau de l’entreprise entre la direction et les représentants des salariés peuvent en imposer la réalisation.

-

Règlement intérieur de l’entreprise : L’employeur peut décider d’inclure cette obligation dans le document, la rendant contraignante pour l’ensemble du personnel.

-

Contrat de travail ou avenants : Une clause contractuelle peut prévoir explicitement la participation à des entretiens annuels.

-

Politique RH formalisée : Une politique interne documentée constitue également un engagement envers les salariés.

1.2 La Distinction : Entretien Annuel vs Entretien Professionnel

Il convient de bien distinguer ces deux types d’entretiens, qui répondent à des finalités différentes :

| Aspect | Entretien Annuel | Entretien Professionnel |

|---|---|---|

| Caractère obligatoire | Non, sauf disposition contraire | Oui, obligatoire tous les 2 ans |

| Finalité | Évaluation des compétences et performances | Évolution professionnelle et employabilité |

| Contenu | Bilan de l’année écoulée, objectifs futurs | Perspectives d’évolution, formations, VAE, CPF |

| Fréquence | Une fois par an (ou selon la convention) | Tous les deux ans minimum |

| Évaluation du travail | Oui | Non |

| Compte rendu | Recommandé mais facultatif (sauf accord) | Obligatoire |

| Bilan à 6 ans | Non applicable | Oui, pour vérifier les avances professionnelles |

Point important : La réalisation d’un entretien annuel ne dispense en aucun cas de l’obligation d’organiser un entretien professionnel. Ces deux dispositifs sont complémentaires et ne peuvent se substituer l’un à l’autre.

1.3 Le Pouvoir de Direction de l’Employeur

L’employeur dispose d’un pouvoir de direction lui permettant d’évaluer ses collaborateurs, fondé sur l’article L.1321-1 du Code du travail. Toutefois, ce pouvoir n’est pas absolu et doit s’exercer dans le respect de cadres légaux précis concernant les critères d’évaluation et les libertés individuelles.

2. Les Critères Objectifs d’Évaluation : Décision Récente de la Cour de Cassation

2.1 L’Illicéité des Critères Subjectifs et Moralisateurs

La Cour de cassation a rendu, le 15 octobre 2025 (n°22-20.716), un arrêt fondateur rappelant avec fermeté les exigences légales en matière d’évaluation. Cette décision marque un tournant dans la jurisprudence en matière de critères comportementaux.

La Cour rappelle que tout système d’évaluation doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie. Cette exigence s’applique non seulement aux critères techniques, mais également aux compétences comportementales.

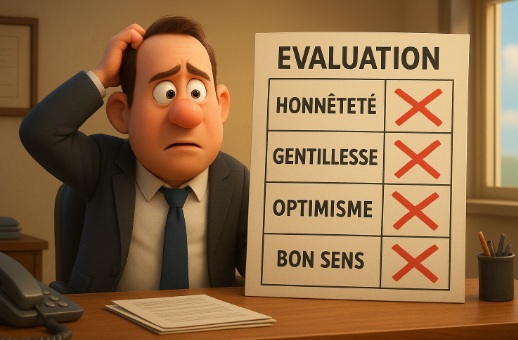

2.2 L’Affaire du 15 Octobre 2025 : Critères Sanctionnés

L’entreprise défenderesse avait mis en place un « entretien de développement individuel » comportant une section substantielle dédiée aux compétences comportementales. Cette section utilisait des critères tels que :

-

« Optimisme »

-

« Honnêteté »

-

« Bon sens »

Ces notions figuraient sous les items « engagement » et « avec simplicité ».

Les Motifs de l’Illicéité

La Cour de cassation, approuvant l’appréciation de la Cour d’appel de Rennes, a considéré que :

-

Imprécision et caractère vague : Ces critères manquent de définition claire et présentent une ambiguïté fondamentale. Les notions d’« optimisme » ou de « bon sens » ne peuvent être objectivement mesurées ou vérifiées.

-

Connotation moralisatrice : Ces termes possèdent une charge morale intrinsèque qui porte atteinte à la sphère personnelle des salariés. Évaluer l’« honnêteté » ou l’« optimisme » revient à juger la personnalité individuelle plutôt que la capacité à exécuter les missions professionnelles.

-

Absence de lien direct avec l’activité professionnelle : Ces critères ne présentent pas de corrélation suffisante, directe et nécessaire avec l’exécution des fonctions concrètes du poste occupé. L’appréciation de la personnalité morale ne peut servir de fondement à l’évaluation professionnelle.

-

Subjectivité excessive : La mise en œuvre de tels critères laisse une latitude trop importante à l’évaluateur, compromettant l’impartialité et la transparence du système.

-

Non-accessorité : Contrairement à la position défendue par l’employeur, la Cour a considéré que la section comportementale ne pouvait être requalifiée comme « accessoire » ou « secondaire ». L’importance accordée aux critères comportementaux était telle qu’elle entachait l’ensemble du dispositif d’illicéité.

2.3 Implications pour les Entreprises

Cette décision produit plusieurs conséquences majeures :

Illicéité du dispositif complet : L’introduction de critères subjectifs dans une partie du système rend l’intégralité du dispositif d’évaluation illicite, même si d’autres critères techniques ou objectifs sont correctement formalisés. Le poids relatif accordé aux critères comportementaux n’a pas d’importance ; leur simple présence suffit à compromettre la légalité.

Risque de condamnation : Les salariés évalués sur la base de tels critères disposent d’un fondement juridique solide pour contester leur évaluation et demander des dommages-intérêts. Cela peut entraîner :

-

L’annulation de mesures de gestion prises sur la base de cette évaluation

-

Des indemnisations en faveur des salariés lésés

-

La condamnation de l’employeur aux frais de procédure

Obligation de révision : Les entreprises utilisant des grilles d’évaluation comportant des critères similaires doivent procéder à une révision urgente de leurs dispositifs.

2.4 Les Critères Licites : Ce Qui Est Autorisé

La jurisprudence n’interdit pas en soi l’utilisation de compétences comportementales. Sont considérés comme licites les critères qui :

-

Sont objectivement mesurables : Par exemple, « capacité à respecter les délais », « aptitude à communiquer clairement avec les clients », « capacité à travailler en équipe sur des projets définis ».

-

Présentent un lien direct avec le poste : Les compétences comportementales doivent être rattachables à l’exécution concrète des missions du salarié.

-

Sont dénués de connotation moralisatrice : Les critères doivent évaluer des aptitudes professionnelles, non des traits de personnalité ou des valeurs morales.

-

Sont précis et vérifiables : Chaque critère doit être formulé de manière suffisamment claire pour que son application soit transparente et reproductible.

Exemple de critères comportementaux licites : « Capacité à gérer les situations conflictuelles dans le respect des protocoles de l’entreprise », « Aptitude à transmettre les informations en utilisant les outils de communication définis ».

2.5 L’Application des Articles L.1121-1, L.1222-2 et L.1222-3 du Code du Travail

Ces articles consacrent le principe fondamental que :

-

L.1121-1 : Toute restriction aux droits et libertés du salarié doit être justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché.

-

L.1222-2 : L’évaluation professionnelle doit être effectuée en permanence.

-

L.1222-3 : L’évaluation du salarié doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie.

La Cour de cassation rappelle que l’introduction de critères vagues ou moraux constitue un manquement direct à ces dispositions, entreachant d’illicéité l’ensemble de la procédure d’évaluation.

En mettant l’accent sur l’objectivité des critères, la clarté du processus et le respect des libertés individuelles, les employeurs pourront développer des systèmes d’évaluation à la fois justes, légaux et performants