Le monde du travail traverse une mutation profonde, redéfinissant les contours et les défis du management. Confrontées à une digitalisation accélérée, à une quête de sens accrue des collaborateurs et à une diversité générationnelle inédite, les organisations doivent repenser leurs modèles pour rester performantes et préserver la santé de leurs équipes. Ce nouveau paradigme managérial impose de naviguer entre l’intégration des nouvelles technologies et la nécessaire prise en compte de l’humain, un équilibre précaire où les risques psychosociaux (RPS) deviennent un enjeu central.

La transformation numérique, avec l’essor du télétravail, des outils collaboratifs et de l’intelligence artificielle, a bouleversé les pratiques. Si elle offre des gains d’efficacité, elle engendre également de nouveaux risques comme le technostress, la surcharge informationnelle et la fragmentation des tâches . La frontière entre vie professionnelle et personnelle devient poreuse, exigeant des managers une vigilance accrue sur la charge de travail et le droit à la déconnexion.

Transformation numérique et sens du travail

Parallèlement, les attentes des salariés ont évolué. Plus qu’un simple salaire, ils recherchent un travail porteur de sens, de l’autonomie, de la reconnaissance et un alignement avec leurs valeurs personnelles. Ce besoin est particulièrement marqué chez les nouvelles générations, mais il traverse aujourd’hui l’ensemble du corps social. Les entreprises qui réussissent sont celles qui parviennent à créer un environnement où la qualité de vie au travail (QVT) est une priorité stratégique, comme en témoignent les accords d’entreprise axés sur le bien-être et la coopération .

Cet environnement complexe et exigeant met en lumière les limites des styles de management traditionnels. Une pression excessive, un manque de soutien, des objectifs contradictoires ou un défaut de communication sont autant de facteurs organisationnels pouvant générer du stress, de l’épuisement professionnel (burnout) ou des conflits . La prévention des risques psychosociaux n’est plus une option, mais une obligation légale et une condition de la performance durable. Elle requiert une approche systémique et participative, impliquant tous les acteurs de l’entreprise pour identifier les causes profondes des dysfonctionnements et co-construire des solutions pérennes .

Les risques psychosociaux et leur impact

Les risques psychosociaux (RPS) désignent les dangers pour la santé mentale et physique des travailleurs, directement causés par les conditions d’emploi, l’organisation et les relations de travail. Contrairement à une idée reçue, ils ne relèvent pas de la fragilité individuelle mais trouvent leur source dans des dysfonctionnements structurels. La loi impose d’ailleurs à l’employeur une obligation de résultat en matière de prévention de ces risques .

Définition et manifestations des RPS

Les RPS recouvrent une réalité plurielle où s’entremêlent stress, épuisement professionnel (burnout), conflits, harcèlement moral ou sexuel et violences au travail . Ils émergent lorsque les exigences professionnelles dépassent les capacités de l’individu à y faire face, notamment en cas de surcharge de travail, d’exigences émotionnelles fortes, de manque d’autonomie ou de conflits de valeurs.

Plusieurs modèles théoriques permettent de cerner ces facteurs. On peut citer :

- Le modèle de Karasek : Il met en lien une forte demande psychologique avec une faible latitude décisionnelle et un faible soutien social .

- Le modèle de Siegrist : Il souligne le déséquilibre entre les efforts fournis par le salarié et la reconnaissance (salariale, statutaire, affective) qu’il en retire .

- Le rapport Gollac : Il identifie six grandes familles de facteurs de risque, incluant l’intensité du travail, les exigences émotionnelles, le manque d’autonomie, la mauvaise qualité des rapports sociaux, les conflits de valeurs et l’insécurité socio-économique .

Ces risques sont souvent le symptôme visible de problèmes plus profonds liés au management, aux processus de travail ou à la culture d’entreprise .

Les coûts organisationnels : une performance en péril

L’impact des RPS ne se limite pas à l’individu ; il affecte profondément la performance et la pérennité de l’organisation. Les coûts associés, directs et indirects, sont considérables et se manifestent à plusieurs niveaux.

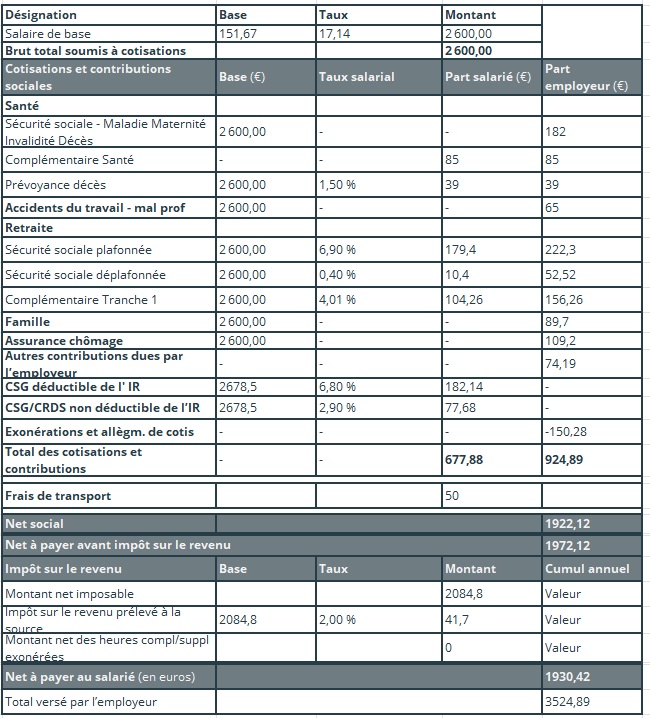

| Type de Coût |

Manifestations Concrètes |

| Coûts Directs |

Augmentation de l’absentéisme et du turnover , accidents du travail, frais liés aux procédures juridiques. |

| Coûts Indirects |

Baisse de la productivité et de la qualité du travail, dégradation de l’image de l’entreprise, difficultés de recrutement. |

| Coûts Stratégiques |

Perte de créativité et d’innovation, résistance au changement, dégradation du climat social. |

Un climat de travail délétère, marqué par le stress et les tensions, entraîne une démobilisation des équipes et une perte d’engagement. La santé psychologique des employés est directement corrélée à l’absentéisme , et une dégradation des conditions de travail, comme des machines dangereuses non conformes, peut mener à un droit de retrait des salariés, paralysant l’activité .

Conséquences sur la santé et le climat social

L’exposition prolongée aux facteurs de RPS a des conséquences graves et documentées sur la santé des salariés. Le stress lié au travail est reconnu en Europe comme une pathologie majeure , pouvant conduire à des troubles de l’anxiété, des dépressions, des maladies cardiovasculaires ou des troubles musculosquelettiques.

Au-delà de la santé individuelle, c’est l’ensemble du climat social qui se dégrade. Les RPS favorisent :

- L’isolement : La surcharge et le stress peuvent réduire les temps d’échange informels et la coopération.

- Les tensions interpersonnelles : Un environnement sous pression est un terreau fertile pour les conflits, la méfiance et la dégradation des relations entre collègues et avec la hiérarchie.

- La perte de confiance : Lorsque les salariés sentent que leur bien-être n’est pas une priorité, la confiance envers l’organisation et son management s’érode durablement.

Ignorer ces signaux, qu’ils soient quantitatifs (turnover) ou qualitatifs (climat social tendu), c’est prendre le risque de voir s’installer des « boucles vicieuses » où les difficultés d’un niveau en renforcent d’autres, menant à une dégradation généralisée et difficilement réversible .

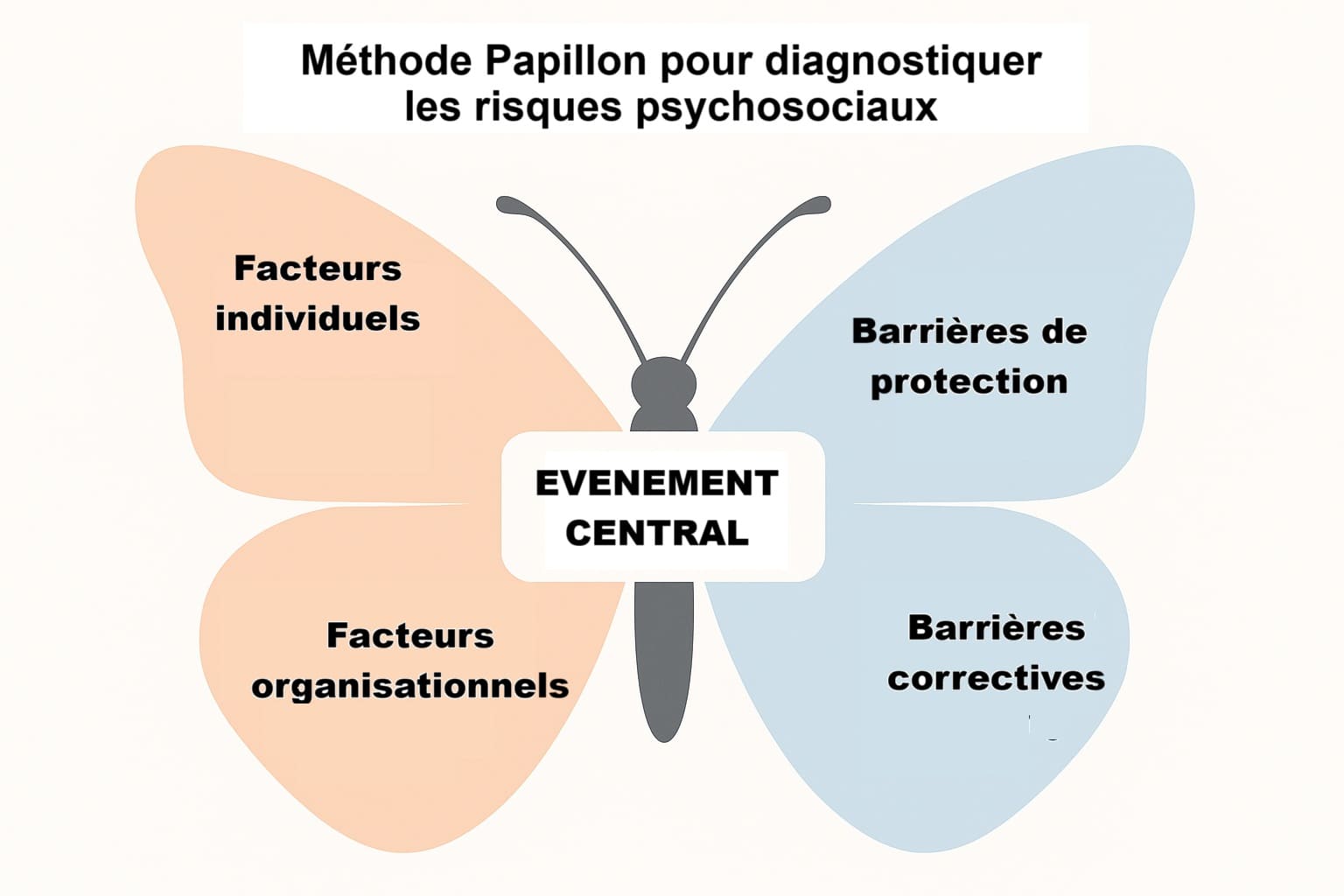

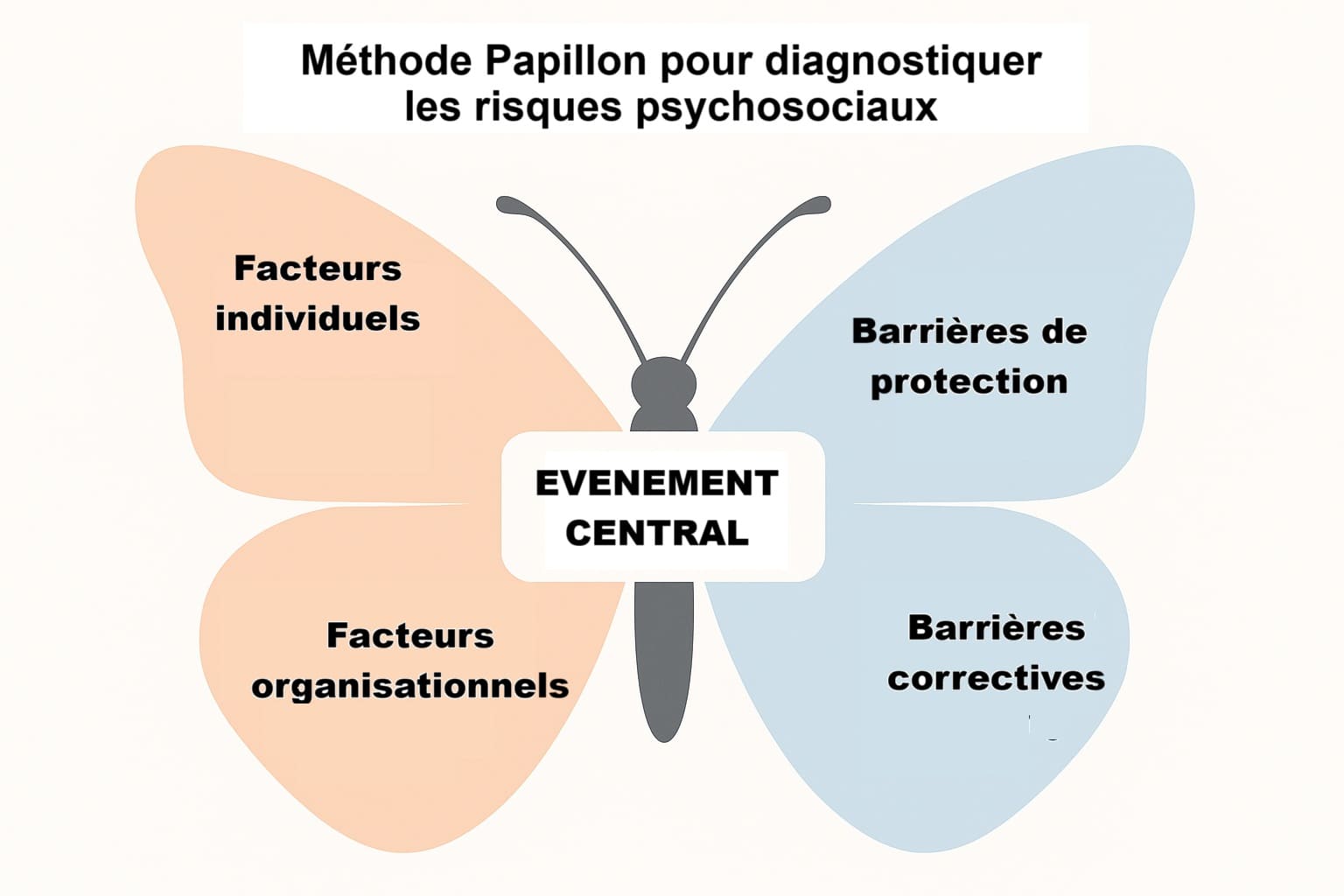

Le modèle Papillon : principes et démarche

Face à la complexité des risques psychosociaux (RPS), les entreprises ont besoin de méthodes structurées pour passer du constat à l’action. Le modèle Papillon, souvent associé aux démarches de l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), offre une approche visuelle et systémique pour cartographier les causes, analyser les dynamiques et construire des plans de prévention efficaces et durables .

Fondements théoriques et approche systémique

Le modèle Papillon n’est pas un simple outil, mais une démarche complète qui repose sur des fondements théoriques solides. Son efficacité réside dans la combinaison de trois approches complémentaires.

- La théorie systémique : L’organisation est vue comme un système complexe où les individus, les collectifs et les processus sont en interaction constante. Un dysfonctionnement à un niveau, comme une procédure inadaptée, peut avoir des répercussions en cascade sur les équipes et les individus .

- Les approches psychosociales et ergonomiques : La méthode intègre des concepts clés de la santé au travail, tels que la charge mentale, l’autonomie, le soutien social et la reconnaissance, pour analyser l’activité réelle et ses contraintes .

- La démarche participative : Le modèle insiste sur la co-construction du diagnostic et des solutions avec l’ensemble des acteurs concernés (direction, managers, salariés, représentants du personnel), garantissant ainsi la pertinence et l’appropriation des actions .

Cette approche globale permet de dépasser une vision individualisante des RPS pour se concentrer sur les causes organisationnelles profondes.

La structure en « ailes » : de l’analyse à l’action

La représentation visuelle du « Papillon » est au cœur de la méthode. Elle se compose de deux grandes ailes symétriques qui structurent la démarche, reliant l’analyse des causes à la mise en place des solutions . Cette structure est directement inspirée de la méthode du nœud papillon (« Bow-tie »), utilisée en gestion des risques industriels pour modéliser les scénarios d’accident .

- L’aile gauche : L’analyse des causes Cette partie vise à comprendre l’origine des problèmes. Elle part des symptômes et des signaux d’alerte (le « tronc » du papillon) pour remonter aux causes profondes (les « branches »). On y cartographie les facteurs de risque, comme la surcharge, les exigences émotionnelles ou les conflits de rôle .

- L’aile droite : La construction des actions Cette partie se concentre sur les solutions. À partir des causes identifiées, elle permet de définir des leviers d’action et de construire des barrières de prévention. Ces actions peuvent être de nature organisationnelle, managériale ou individuelle .

Au centre du modèle, une boucle de rétroaction assure le caractère itératif et continu de la démarche, permettant d’ajuster les actions en fonction de leur efficacité réelle .

Les 7 étapes clés de la démarche

Le déploiement du modèle Papillon suit un processus structuré en sept étapes, garantissant une analyse rigoureuse et une mise en œuvre concertée.

- Préparation du dispositif : Définition claire du périmètre d’analyse et constitution d’un groupe de pilotage pluridisciplinaire (direction, RH, managers, représentants du personnel, médecin du travail) .

- Collecte des signaux d’alerte : Recueil de données quantitatives (turnover, absentéisme) et qualitatives (entretiens, enquêtes sur le climat social) pour objectiver la situation .

- Cartographie des facteurs de risque : Identification, via des ateliers participatifs, des situations concrètes de travail qui génèrent des tensions et des risques pour les salariés .

- Construction de l’arbre des causes et conséquences : Modélisation visuelle des liens entre les symptômes observés et leurs causes racines, en mettant en lumière les interactions entre les différents niveaux (individuel, collectif, organisationnel) .

- Hiérarchisation et priorisation : Évaluation des risques identifiés selon leur gravité, leur fréquence et la faisabilité des actions correctives, souvent à l’aide de matrices de criticité .

- Co-construction des plans d’action : Définition d’un plan d’action concret lors d’ateliers avec les salariés et les managers. Les actions sont un mix de mesures organisationnelles, managériales et de soutien individuel .

- Mise en œuvre et suivi : Pilotage des actions à l’aide d’indicateurs de performance et de santé (climat social, performance, bien-être). La boucle de rétroaction permet un réajustement constant .

Outils associés à la méthode

Pour soutenir chaque étape, le modèle s’appuie sur des outils concrets et visuels qui facilitent l’analyse et la prise de décision collective.

| Outil |

Objectif |

Étape Associée |

| Arbres des causes et effets |

Schématiser les liens de causalité entre les symptômes et les facteurs de risque profonds. |

4. Construction de l’arbre |

| Matrices de priorisation |

Aider à la décision en croisant l’impact des risques et la faisabilité des solutions. |

5. Hiérarchisation |

| Fiches-action |

Formaliser les actions à mener en définissant les objectifs, responsables et échéances. |

6. Co-construction |

| Tableaux de bord de suivi |

Piloter la démarche en suivant l’évolution des indicateurs de RPS en temps réel. |

7. Mise en œuvre et suivi |

En combinant une analyse systémique rigoureuse et une approche participative, le modèle Papillon offre un cadre robuste pour transformer la prévention des RPS en un véritable levier de performance et de qualité de vie au travail .

Illustration concrète du modèle Papillon

L’application théorique du modèle Papillon trouve un écho concret dans la démarche structurée par l’association « Les Papillons Blancs du Finistère ». Ce cas d’usage illustre comment une organisation du secteur médico-social a su transformer la prévention des risques psychosociaux (RPS) en un levier stratégique pour la Qualité de Vie au Travail (QVT), en formalisant son approche par un accord d’entreprise complet .

Contexte et Déclenchement de la Démarche

L’association Les Papillons Blancs du Finistère, œuvrant dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap, a engagé une démarche de fond pour améliorer les conditions de travail. Conscient des exigences émotionnelles et de la charge de travail inhérentes à son secteur, le dialogue social a abouti à la signature d’un accord-cadre sur la Qualité de Vie au Travail en mars 2019 .

Cet accord a servi de point de départ pour une application structurée des principes du modèle Papillon. L’objectif n’était pas seulement de réagir à des signaux d’alerte, mais de construire une culture de prévention proactive en impliquant l’ensemble des parties prenantes .

Déroulé des Phases : de l’Analyse à l’Action

La démarche de l’association a suivi les étapes clés du modèle Papillon, en mettant un accent particulier sur la participation et la co-construction.

- Phase d’Analyse (Aile Gauche du Papillon) :

- Diagnostic Partagé : La première étape a consisté à identifier et cartographier les facteurs de risque spécifiques à l’organisation. Des groupes de travail pluridisciplinaires ont été formés, incluant la direction, les représentants du personnel (CGT, CFDT, Sud, CFE-CGC), les managers et les salariés .

- Cartographie des Risques : En s’appuyant sur des entretiens et des analyses de situations de travail, l’association a pu visualiser les causes profondes des tensions, allant de la charge de travail à la gestion des émotions et aux difficultés de communication interne . Cette phase a permis de modéliser les liens entre les contraintes organisationnelles et leurs impacts sur les équipes.

- Phase d’Action (Aile Droite du Papillon) :

- Définition des Leviers : Sur la base du diagnostic, des axes d’amélioration prioritaires ont été définis. L’accord QVT a formalisé ces axes en plusieurs thématiques : santé et sécurité, coopération, communication, diversité et égalité .

- Plan d’Action Structuré : Des actions concrètes ont été mises en place, telles que l’aménagement des postes de travail en fonction de l’état de santé, le renforcement du soutien managérial et la mise en place d’espaces de dialogue réguliers pour réguler les tensions .

Le Schéma Papillon des Papillons Blancs

Le modèle appliqué par l’association peut être schématisé de la manière suivante, illustrant la symétrie entre l’analyse et l’action.

| Aile Gauche : Analyse des Causes |

Tronc : Événement Central |

Aile Droite : Actions de Prévention |

Facteurs de Risque :

– Forte charge de travail

– Exigences émotionnelles

– Manque de reconnaissance

– Conflits de valeurs |

Prévention des RPS et Amélioration de la QVT |

Barrières et Leviers :

– Organisationnel : Aménagement des postes, clarification des rôles

– Managérial : Formation au soutien, animation d’espaces de discussion

– Collectif : Charte de coopération, amélioration de la communication

– Individuel : Accompagnement des salariés en difficulté |

Causes Profondes :

– Procédures complexes

– Manque de communication transversale

– Isolement dans certaines fonctions |

|

Actions Concrètes :

– Accord QVT formalisé

– Création de groupes de travail paritaires

– Évaluation régulière des conditions de travail

– Suivi des indicateurs de santé |

Actions Menées et Résultats Obtenus

La démarche a abouti à un ensemble de mesures concrètes, pilotées par une gouvernance multi-acteurs (direction, RH, instances représentatives, services de santé au travail) .

- Gouvernance et Dialogue : Instauration de réunions régulières et d’un comité de suivi paritaire pour piloter l’accord et ajuster les actions.

- Prévention Primaire : Actions visant à réduire les sources de risque à la racine, comme la révision de certains processus organisationnels et l’amélioration de la communication interne.

- Culture de Prévention : L’implication de tous les niveaux hiérarchiques a permis de diffuser une culture de vigilance et de bienveillance, où les difficultés peuvent être exprimées et traitées.

Les résultats, bien que non chiffrés publiquement dans les documents analysés, se sont traduits par une diminution notable des indicateurs de stress, une meilleure communication interne et une évolution positive de la culture d’entreprise vers une plus grande prise en compte du bien-être au travail . Le succès de la démarche repose sur son caractère itératif et l’engagement à long terme de tous les acteurs .

Stratégies managériales et prévention proactive

La prévention des risques psychosociaux (RPS) ne peut reposer uniquement sur des dispositifs descendants. Elle s’incarne au quotidien dans les pratiques managériales, qui deviennent le principal levier pour transformer une culture de la réaction en une culture de la prévention proactive et durable. Le rôle du manager évolue ainsi d’une posture de contrôle vers celle d’un facilitateur, garant de la santé et de l’engagement de son équipe.

L’adaptation des styles de management : un levier stratégique

Le style de management est un facteur déterminant de la qualité de vie au travail et de l’exposition aux RPS . Une approche proactive exige de dépasser les modèles traditionnels centrés sur le commandement pour adopter des styles plus engageants, fondés sur le soutien et la confiance.

Cette adaptation repose sur plusieurs piliers fondamentaux :

- Promouvoir l’autonomie : Accorder une plus grande latitude décisionnelle aux collaborateurs sur la manière d’organiser leur travail est un facteur de protection majeur contre le stress .

- Fournir un soutien social fort : Le manager doit se positionner comme une ressource pour son équipe, capable d’écoute, d’aide et de médiation en cas de conflit.

- Assurer la reconnaissance : La valorisation des efforts et des résultats, qu’elle soit financière ou symbolique, est essentielle pour contrebalancer les efforts fournis et éviter le sentiment d’iniquité .

- Donner du sens : Clarifier la vision, expliquer les décisions et relier les tâches individuelles aux objectifs collectifs permet de renforcer l’engagement et de prévenir les conflits de valeurs.

La formation des managers : développer les compétences clés

Pour opérer cette transformation, les managers doivent être outillés. La formation est une étape indispensable pour leur permettre de comprendre les mécanismes des RPS et d’acquérir les compétences nécessaires à leur prévention.

Les programmes de formation doivent couvrir plusieurs dimensions :

- Compréhension des RPS : Savoir identifier les facteurs de risque (charge de travail, exigences émotionnelles, etc.) et comprendre leurs impacts sur la santé et la performance.

- Développement des compétences non-techniques (CNT) : Il s’agit de renforcer les « soft skills » comme la communication, l’intelligence émotionnelle, la gestion de conflit et le leadership participatif .

- Maîtrise des méthodes d’analyse : Se former à des outils comme l’analyse des Facteurs Organisationnels et Humains (FOH) ou les arbres des causes permet aux managers de participer activement aux diagnostics et de ne pas se limiter aux symptômes .

Cette formation est d’autant plus cruciale dans les organisations qui mettent en place de nouveaux modèles, comme les équipes autonomes, où le manager doit apprendre à réguler les tensions et accompagner le développement de nouvelles compétences collectives .

La détection précoce des signaux faibles

Une stratégie proactive repose sur la capacité du manager à identifier les signes avant-coureurs de dégradation du climat social ou de la santé des individus. Ces signaux faibles, souvent discrets, sont les premiers indicateurs d’un risque latent.

| Type de Signaux |

Exemples Concrets |

| Individuels |

Changement de comportement (isolement, irritabilité), fatigue visible, augmentation des erreurs, retards répétés. |

| Collectifs |

Tensions inhabituelles dans l’équipe, baisse de l’entraide, multiplication des rumeurs, dégradation de l’ambiance. |

| Organisationnels |

Augmentation des micro-absences, hausse des demandes de rupture conventionnelle, difficultés à atteindre les objectifs qualitatifs. |

Le rôle du manager est de créer un climat de confiance où ces signaux peuvent être verbalisés sans crainte. L’organisation de points réguliers, formels et informels, est essentielle pour prendre le pouls de l’équipe et agir avant que les situations ne deviennent critiques .

La co-construction et l’amélioration continue

La prévention la plus efficace est celle qui est construite avec les salariés eux-mêmes. Le manager devient alors un animateur de l’intelligence collective, capable de mobiliser son équipe pour trouver des solutions adaptées à leur réalité de travail.

Cette démarche participative, au cœur de modèles comme le Papillon, se traduit par :

- Des espaces de discussion sur le travail (EDD) : Des moments dédiés pour parler collectivement des difficultés rencontrées, des processus qui posent problème et des bonnes pratiques, sans chercher de coupable.

- Des ateliers de co-construction : Impliquer les équipes dans la recherche de solutions pour réguler la charge de travail, améliorer les processus ou clarifier les rôles .

- Des rituels collectifs : Maintenir des routines d’équipe (points hebdomadaires, déjeuners, bilans de projet) pour renforcer la cohésion, le soutien mutuel et la communication.

Enfin, la prévention des RPS doit s’inscrire dans une logique d’amélioration continue. Les actions mises en place doivent être suivies via des indicateurs pertinents et réajustées si nécessaire, dans une boucle de rétroaction permanente qui fait de la santé au travail une composante vivante de la stratégie de l’entreprise .